주역은 30번째 괘 중화리(重火離)를 마지막으로 전반부인 상편을 마무리한다.

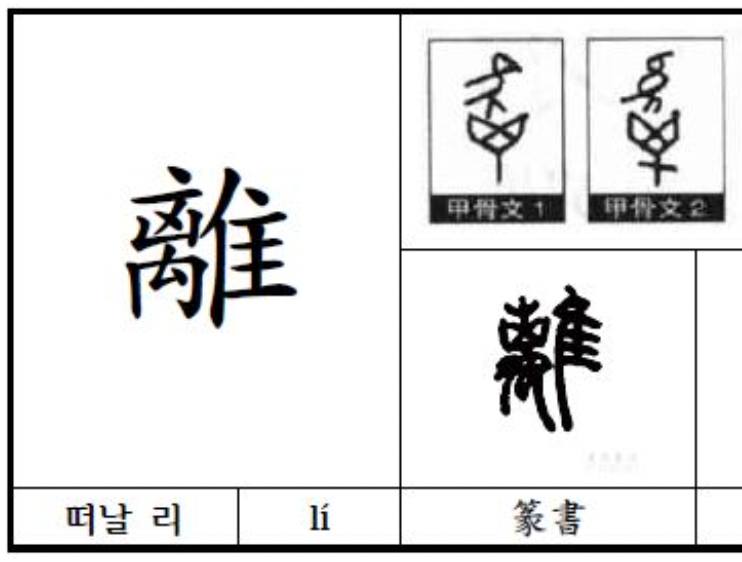

중화리는 불 위에 또 불이 있는 형상이다. 주역의 저자는 불 위에 불이 놓여있는 30번째 괘에 리(離)라는 이름을 붙였다. 갑골문을 보면 한자 리(離)는 새를 사냥하는 손의 모습이다. 새를 잡으려고 손을 뻗었는데 새가 날아가 버렸다.

30번째 괘까지 군자는 쉼없이 달려왔지만 새가 날아가 버렸다. 허탈함에 주저 앉을지 아니면 다시 일어날지 결정해야 하는 순간이다.

履錯 然

리착연

"밟히고 어긋나 버렸다. 모든게 자연스럽다"

처참하게 무너져 버리고 나니, 내가 누군지도 모르겠다. 꽤 괜찮다고 생각했던 내가 과연 다른 사람과 무엇이 다른지 헤깔린다. 하지만, 이런 일이 나에게만 생기는건 아니다. 그러니 이상하지 않다. 자연스럽다.

敬之 无咎

경지 무구

"(나 역시도 이런 상황에 처할 수 있음을) 겸허히 인정한다면 허물이 없다"

인생은 수없는 up & down의 연속이다. 나에게도 불행이 닥칠 수 있다. 원망하기 보다는 이것도 과정이라고 인정하고 겸허히 받아들인다면, 경거망동으로 인한 추가적인 불행이 발생하지 않는다.

黃離 元吉

황리 원길

"고급스러운 삶과도 멀어졌다. 오히려 큰 행운이다"

한자 황(黃)은 사람이 옥으로 만들어진 화려한 벨트를 차고 있는 모습이다. 왕년에 잘 나갔음을 타인에게 보여주려고 현실과 동떨어진 행세를 하는 건 오히려 초라하다. 현실을 받아들이고 검소하게 살기시작하니 이제 행운이 찾아올 수 있는 기반이 형성된다.

突如 其來如 焚如 死如 棄如

돌여기래여 분여 사여 기여

"갑자기 무언가가 닥치는 것 같고, 불타는 것 같고, 죽는 것 같고, 버림받는 것 같다"

마음을 다잡으려고 하지만, 문득 문득 온갖 부정적인 생각이 떠오르고 머리 속을 복잡하게 만든다. 과감하게 끊어내야 한다.

出涕沱若 戚嗟若 吉

출체타약 척차약 길

"물 흐르듯 눈물이 흐르고 슬퍼하고 탄식한다. 길하다"

목 놓아 울어도 된다. 슬플 땐 슬퍼하는게 옳다. 충분히 울고 나면 새로운 힘이 생긴다. 이제 형통할 수 있다.

王用 出征 有嘉 折首 獲匪其醜 无咎

왕용출정 유가 절수 획비기추 무구

"왕이 나를 사용하여 정복을 보내니 아름답다. 적 우두머리의 목을 베지만 포로들은 살려둔다. 허물이 없다"

슬퍼하는 중에 기회를 얻어서 군사를 이끌고 정복 전쟁에 나선다. 적을 무찌르고 적의 우두머리는 죽이지만, 끌려왔을 뿐인 적의 병사들에게는 은혜를 베푼다. 기회를 얻었지만 조급한 마음으로 경거망동하지 않으니 원한을 사지 않는다.

둔괘(屯)를 시작으로 힘차게 출발한 주역의 여정은 모든 것을 잃고 주저앉은 30번째 리괘(離)에 이르러 전반부 상편이 끝난다.

"Life is a tragedy when seen in close-up but a comedy in long-shot"

찰리 채플린은 인생에 대해서 '멀리서 보면 희극이지만 가까이에서 지켜보면 비극'이라고 말했다.

주역이라는 문제의 책은 멀리서 보면 행운을 가져다주는 기복적인 점술로 생각하기 쉽지만 가까이에서 찬찬히 읽으면 온갖 비극적인 장면으로 가득차있다.

태어나자마자 울면서 시작한 이 삶이라는 것의 기본값은 어쩌면 '비극'인지도 모른다. 그렇기 때문에 어떤 형태로든 '변화'가 고맙고, 그래서 그 변화에 어떻게 대처해야하는지 설명하는 주역(i ching, book of change)이라는 책을 수천년간 사람들이 버리지 않고 보존해왔을 듯 하다.

새롭게 시작되는 하편에서 주역이 또 어떤 장면을 보여줄지 궁금하다.

*한자 리(離)를 정이천은 '붙어있다'로, 왕부지도 '걸려있다'로 번역한다. 능동과 피동의 차이는 있으나 이 두사람의 해석은 일맥상통한다.

이러한 해석은 서괘전에 나오는 리離와 려麗와 같다(坎者 陷也 陷必有所麗 故 受之以離 離者 麗也)는 문장에서 근거하는데 이렇게 보더라도 한자 려(麗)를 어떻게 해석하느냐의 문제는 여전히 남게 된다. 갑골문에서는 려(麗)를 사슴 뿔을 늘어놓은 모습으로 묘사하고 있고 여기서부터 '아름답다' 또는 '나란히 늘어놓다'의 의미가 생기고 지금까지 이어져 오고 있기 때문에, 단순히 '붙어있다'로 해석하기에는 난처한 면이 있다.

도올 김용옥은 리(離)의 본래의 의미는 '떨어져있다'이지만, 떨어져있음과 붙어있음은 사실상 하나의 의미이며 이분법적인 한계에 대한 성숙한 극복이라고 설명한다. 즉, 글자의 뜻은 '떨어져있다'이지만, 문장을 해석할 때는 '붙어있다'라고 의미를 적용해도 된다는 주장이다. 무작정 붙어있다가 맞다고 주장하는 정이천과 왕부지보다는 한걸음 진전된 입장이지만 여전히 설득력은 낮아보인다.

강병국도 리(離)는 이별하다와 붙어있다의 의미를 중첩적으로 갖는다고 설명한다. 한가지 현상에 대해서 두가지 상반된 해석을 할 수 있고, 그 두가지가 모두 옳을 수도 있다. 배중율이라는 건 사실 무한의 세계에서는 무의미하다. 공감하는 부분이 꽤 있지만, 지금은 시를 감상하기 보다는 문장을 정확하게 이해하는 시도를 하고 있다.

빌헬름은 괘의 모양인 불에서 출발해서 리(離)를 '밝음'으로 정의하고 어두움이 매달리고 의존하는 대상으로 설명한다. 불은 물체가 타오르는 상황에서는 거기에 잠시 붙어있지만, 그것이 불의 모습을 정의하지 않는다. 역시 공감되기는 하지만 이를 근거로 문장을 해석하기에는 머리가 너무 복잡해진다.

나는 리(離)를 '떠나버린 무언가에 대한 아쉬움'으로 해석한다. 주역이 쓰인 시기로 추정되는 춘추전국시대 이전의 사람들은 현대의 한자가 아니라 그 시기에 통용되었을 갑골문과 금문 형태의 글자를 사용했다. 갑골문의 묘사를 보면 올무로 새를 잡으려 하지만 아직 잡지못했다. 잡지 못한 새는 그 자리에 가만히 앉아있을 가능성이 없다. 새는 멀리 날아가버리기 마련이다. 새가 떠나간 자리에 남겨진 사냥꾼의 손에 쥐어진 건 아무 것도 없다. 이제 다시 다른 새를 찾아 떠나야 한다. 아쉽지만 주저 앉아 있을 수 없다.

'주역과 CEO' 카테고리의 다른 글

| 주역과 CEO 36 - 지화명이 地火明夷 (0) | 2024.10.20 |

|---|---|

| 주역과 CEO 33- 천산둔 天山遯 (0) | 2024.10.20 |

| 주역과 CEO 29 - 중수감 重水坎 (6) | 2024.10.15 |

| 주역과 CEO 28 - 택풍대과 澤風大過 (0) | 2024.10.15 |

| 주역과 CEO 27 - 산뢰이 山雷頤 (2) | 2024.10.15 |